Vendée Globe

Le navigateur suisse a été un observateur éclairé et attentif de la dernière édition du Vendée Globe. Bilan et perspective.

Le Vendée Globe compte de plus en plus de zones interdites : la limite des glaces, les rails maritimes et les zones de reproduction des cétacés. Que pensez-vous du parcours ? Les organisateurs n’ont pas vraiment le choix en matière de sécurité. Dans le sud, la stratégie est extrêmement contrainte par la limite des glaces. Personne ne leur pardonnerait le choc d’un concurrent avec un growler. Sur le plan stratégique, les concurrents peuvent choisir un positionnement à l’avant des dépressions, à l’image de l’échappée de Sébastien Simon et de Charlie Dalin, ou une route plus prudente vers le nord, mais ils n’ont pas énormément de possibilités.

DES LOGICIELS DE ROUTAGE EST UNE CLÉ. » JUSTINE

METTRAUX À L’ŒUVRE. ©Gauthier Lebec

DE PRÉPARATION. ICI L’ÉQUIPE PAPREC ARKEA À LORIENT. ©Eloi Stichelbaut

La limite des glaces remonte la flotte vers le nord, un peu plus à chaque édition. Ça rallonge progressivement le parcours….

Oui. Mais comme les bateaux vont de plus en plus vite, ce n’est pas gênant. Ce qui est dommage, en revanche, ce sont les options tactiques qui diminuent de plus en plus. Dans le sud, ça devient une course de vitesse pure.

Finalement, la vraie zone tactique c’est l’Atlantique ? À l’aller, la tête de course s’est clairement évadée entre le Brésil et l’Afrique du Sud, en contournant l’anticyclone de Sainte-Hélène. Au retour, une partie de la flotte a tricoté au prés le long des côtes de l’Argentine et du Brésil. En Atlantique, les choix sont parfois également contraints comme, par exemple, au niveau des Açores. Là, pour éviter l’immense zone de reproduction des cétacés, il faut choisir « est » ou « ouest » et se mettre à la queue leu leu. Au fil des éditions, il y a de moins en moins d’options.

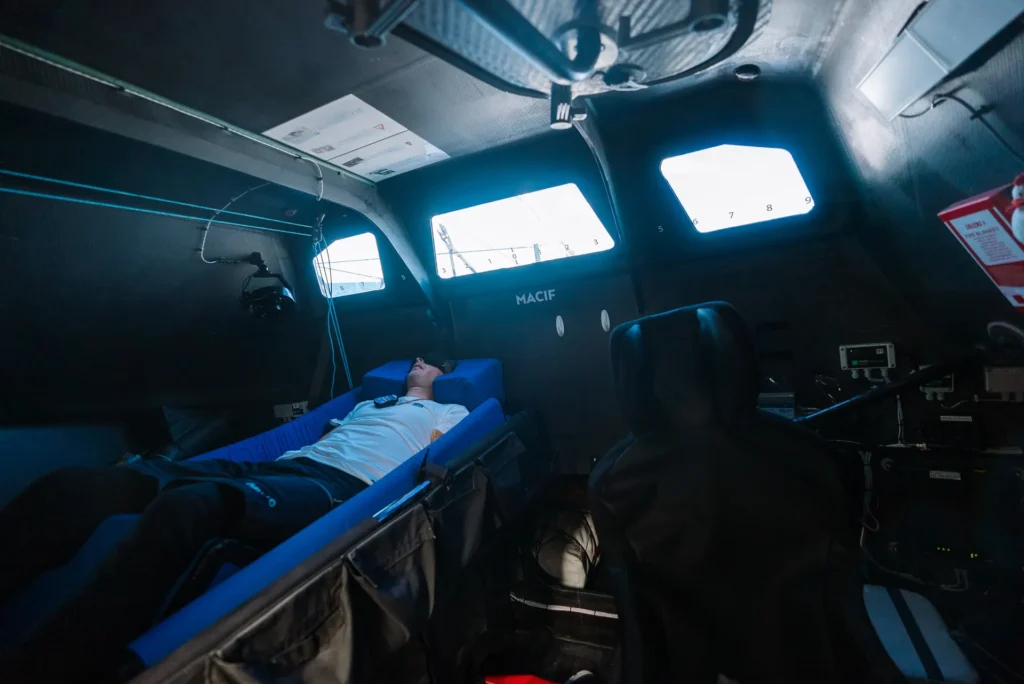

SON BATEAU DEPUIS SA BANNETTE, CONFORTABLEMENT

INSTALLÉE SOUS SA CASQUETTE. ©Guillaume Gatefait

POUR LES SKIPPERS. ©Olivier Blanchet

« Le Vendée Globe est devenu un chemin de souffrance. »

Le fait que les foilers aient des angles différents de ceux des bateaux à dérives modifie-t-il la stratégie de course ? Avec un angle plus ouvert au vent, la route des foilers correspond à celle des multicoques. En théorie, ça devrait ouvrir des possibilités tactiques mais les contraintes sont devenues tellement importantes et les outils d’information météo tellement performants que ce n’est pas vraiment le cas. On voit bien que Jean Le Cam, avec son bateau à dérives a fait beaucoup moins de milles que les foilers. Là, de nouveau, c’est la vitesse qui fait la différence. Les choix architecturaux des foils et des carènes génèrent des différences en fonction des conditions de vent. On a vu que Yoann Richomme était plus rapide dans la brise et que Charlie Dalin était plus à l’aise dans le médium.

Que pensez-vous de l’évolution des bateaux ? Depuis 2024, la fiabilisation des bateaux est impressionnante. Les foilers ont augmenté leur puissance d’un tiers. C’est encore monté de 15 à 20 % entre les foilers de première génération et les plans actuels. À l’exception de l’accident de Pip Hare au large de l’Australie et de celui d’Arnaud Boissières au Cap-Vert, les mâts monotypes ont relativement bien tenus. C’est peut-être dû au fait que des alarmes sont désormais installées sur les haubans, de manière à prévenir les surcharges du gréement. Il faut donc saluer le travail de fiabilisation des équipes de préparation.

Alors que les éditions précédentes accusaient 40 % d’abandons, en moyenne, on est à moins de 20 % sur celle-ci… Sur le plan matériel, il n’y a eu que quelques foils cassés sur cette édition. Avant, les foils pétaient en cas de choc. Maintenant, ça tient mieux le coup. Il faut désormais taper à très haute vitesse ou dans un très gros truc pour que ça casse. L’interdiction de navigation dans les zones de reproduction évite aussi les mauvaises rencontres. Je note également que sur 40 concurrents sur cette édition, il y a 15 bizuths. C’est un bon chiffre, qui me réjouit. Mais sur le plan humain, l’organisation a bien travaillé en obligeant les bateaux à naviguer énormément en 2023 et 2024. Il y a donc eu une véritable fiabilisation des skippers de la classe IMOCA.

AU PONTON DU VENDÉE GLOBE, LE 23 JANVIER 2025 AUX SABLES-D’OLONNE. ©Olivier Blanchet

Que pensez-vous de l’hécatombe de voiles et de hooks de cette édition ? Effectivement, cette édition a révélé un problème de longévité sur les hooks Karver et les grands-voiles North Sails. Ils sont fiabilisés sur des transats mais ne tiennent pas la distance sur un tour du monde. C’est d’autant plus énervant qu’il s’agit probablement de sous-dimensionnement, puisque ces constructeurs proposent toute une gamme de résistances possibles.

L’ergonomie est aussi une nouveauté spectaculaire en 2025. Le meilleur exemple est le bateau de Charlie Dalin. Le vainqueur a pu commander son bateau depuis sa bannette, confortablement installé sous sa casquette. À mon avis, la visibilité, le confort et l’accès aux commandes est un des secrets de la victoire de Dalin. Je ne comprends pas que certains doivent encore descendre dans la cabine pour dormir.

CELUI D’ARNAUD BOISSIÈRES (LA MIE CÂLINE) AU CAP VERT, LES MÂTS MONOTYPES

ONT RELATIVEMENT BIEN TENU. ©Arnaud Boissières

Les foilers sont-ils devenus trop violents pour l’organisme ? En mer, il y a quatre plaisirs : le plaisir de barrer, le plaisir visuel qui permet de profiter de l’environnement, le plaisir de la vitesse et le plaisir de l’accomplissement. Le plaisir de barrer a disparu avec l’avènement des pilotes de grande qualité, les casquettes éloignent progressivement les marins du plaisir visuel. Le plaisir de la vitesse est de plus en plus gâché par la violence des chocs. Plus tu vas vite et plus tu souffres. Et ça, c’est une vraie mutation. Le plaisir de l’accomplissement est donc devenu un chemin de souffrance sur les IMOCA. Ça s’est senti dans les communications avec les skippers qui, à part quelques petites tranches de vie, ont peu partagé de plaisirs lors de ce tour du monde.

On peut donc encore repenser la sécurité et l’ergonomie des bateaux ? La plupart travaillent déjà le confort et la sécurité : des protections, des mousses sont installées. Les skippers se protègent avec des casques, s’attachent sur leur banette. La course a néanmoins connu une importante bobologie : torticolis, entorses, contusions. Rien de grave mais beaucoup de petits coups partout. La flotte du Vendée a échappé au pire, quand tu sais qu’un arrêt buffet équivaut à une chute de 5 mètres. Si l’arrivée des foils dans cette classe a permis d’améliorer de 10 jours le record de la course, elle a aussi ajouté beaucoup de violence pour les skippers.

Sans compter la question budgétaire… Effectivement, les foils sous-entendent un ajout budgétaire de plusieurs millions d’euros. Pour un bateau neuf, une paire de foils coûte 500’000 euros à construire. Avec les études ad hoc, ça monte à un million d’euros. Si tu en construis deux par campagne et que tu en casses un en course, ça fait vite un chiffre entre 1,5 et 2 millions d’euros. Voilà qui donne un budget global, pour un IMOCA neuf, de 5 à 10 millions d’euros. Il y a un sacré surcoût lié aux foils.

Charlie Dalin a laissé entendre qu’il travaillait sa météo sept heures par jour. Cela doit-il devenir une sorte de norme chez les skippers ? Aujourd’hui, si tu joues la gagne, la connaissance des logiciels de routage est une clé. Il faut une tête d’ingénieur et une capacité à avaler les datas pour rester dans le top ten. Ce n’est pas pour rien que les deux premiers sont des architectes navals. C’est forcément un peu dur pour Justine Mettraux. Elle le dit elle-même. Si elle est excellente sur le pont, elle est moins douée en bricolage et en météo. Il ne suffit plus de dormir moins et de résister mieux au froid que ses concurrents. Cette ère est terminée. Au contraire, ceux qui sont arrivés en tête étaient en meilleure forme que leurs poursuivants, avec l’esprit clair.

Que penser de la présence massive des figaristes dans le top ten ? Le Figaro, c’est la météo, la stratégie et la tactique. C’est aussi un apprentissage de la gestion de la fatigue, de la résistance. Ça ne suffit pas à maîtriser complètement un IMOCA, puisqu’il n’y a pas besoin de beaucoup de compétences techniques, mais c’est une excellente école du Vendée Globe.

Que changeriez-vous à l’organisation du Vendée Globe ? Il y a une sorte de favoritisme aux bateaux neufs qui m’énerve profondément. Cette politique privilégie les gros budgets, les nouvelles embarcations et n’amène rien de bon sur le plan environnemental. Au contraire, je pense qu’un bateau qui a déjà tourné autour du monde est fiabilisé. Si ça ne tenait qu’à moi, je serais plus dur en ce qui concerne la sélection des bateaux récents que pour celle des vieux bateaux.

Faudrait-il mettre deux classements en place ? Un pour les foilers et un pour les bateaux à dérives ? Au début de la Route du Rhum, il n’y avait qu’un seul classement. Aujourd’hui il y en a une bonne demi-douzaine. Sans souhaiter la même chose au Vendée Globe, il me semble que deux classements sont possibles. Cela permettrait une meilleure intégration des anciens bateaux, des bizuths et des petits budgets.

Doit-on conserver 40 concurrents ? Je ne connais pas exactement les contraintes des organisateurs, notamment en matière de place de port et de sécurité. Au final, sur cette édition, il y avait 41 postulants pour 40 équipes engagées. Il n’y a donc pas vraiment eu de sélection de la part de l’organisation. J’ai tendance à penser que le nombre d’équipes va rester identique à l’avenir.

Un tour du monde en multicoque, contre les vents dominants

À l’envers du bon sens, en solitaire et en multicoque. Voilà le challenge que se fixe Yvan Bourgnon à l’horizon 2026. Le temps de référence a été réalisé en 2004 par Jean-Luc Van Den Heede sur l’énorme Adrien, un monocoque en aluminium de 26 mètres (122 jours, 14 heures, 3 minutes et 49 secondes). Mais Yvan Bourgnon préfère parler ici « du record en multicoque ». C’est sur le parcours officiel, Ouessant-Cap Lizard et retour, que le navigateur suisse souhaite se lancer, en solitaire et en multicoque. Il envisage l’ancien Idec Sport de Francis Joyon, actuellement aux mains d’Alexia Barrier pour une tentative de trophée Jules Verne en 2025. « Le bateau est idéal pour ce type de défi. Il sera disponible dès avril 2026, pour 5 millions d’euros. » Bourgnon aurait déjà rassemblé « un tiers du budget ». Il peaufine son projet. « La majorité du tour du monde peut se faire sous des latitudes assez clémentes, de manière à ne pas prendre les dépressions de face et profiter des alizés. Après la descente de l’Atlantique, Il faut raser la Patagonie, l’Australie, l’Afrique du Sud avant de remonter en Atlantique Nord. » La principale difficulté du parcours reste le cap Horn, avec sa descente très sud et des dépressions à affronter tous les deux jours. À ce stade, deux tentatives en multicoque s’y sont cassé les dents. En 2017, celle d’Yves Le Blevec, sur l’Ultim Actual, s’était soldée par un hélitreuillage par la marine chilienne. En 2020, Romain Pilliard et Alex Pella se sont échoués en baie de Cook.

Infos et contact : yvan-bourgnon.fr